|

ЖИТИЕ И СВИДЕТЕЛЬСТВО

К ЦЕРКОВНОМУ ПРОСЛАВЛЕНИЮ

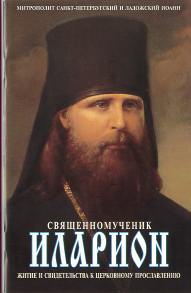

Одним из видных деятелей Русской

Церкви 20-х годов был архиепископ Верейский Иларион, выдающийся

богослов и талантливейший человек. Вся его жизнь была горением

величайшей любви к Церкви Христовой, вплоть до мученической кончины

за нее. Одним из видных деятелей Русской

Церкви 20-х годов был архиепископ Верейский Иларион, выдающийся

богослов и талантливейший человек. Вся его жизнь была горением

величайшей любви к Церкви Христовой, вплоть до мученической кончины

за нее.

Его труды отличаются строго церковным направлением, неустанной

борьбой со схоластикой и специфическим латинством, влиявшим на наше

богословие со времен митрополита Петра Могилы.

Его идеал — это церковность духовной школы и богословской науки.

Его постоянное напоминание: вне Церкви нет спасения, вне Церкви

нет таинств.

Архиепископ Иларион (в миру Владимир Алексеевич Троицкий) родился

13 сентября 1886 года в семье священника с. Липицы Каширского уезда

Тульской губернии.

С самого раннего детства в нем пробудилось стремление к учению.

Будучи пятилетним отроком, он взял своего трехлетнего брата за руку

и пошел вместе с ним из родной деревни в Москву учиться. И когда

братишка от усталости заплакал, то Владимир сказал ему: “Ну и

оставайся неученым”. Родители вовремя спохватились, заметив

исчезновение детей, и быстро возвратили их под кров своего дома.

Владимир вскоре был отдан в Духовное училище, а затем в Духовную

семинарию. По окончании полного курса семинарии он поступает в

Московскую Духовную академию и блестяще заканчивает ее в 1910 году

со степенью кандидата богословия. Его оставляют при академии

профессорским стипендиатом.

Следует отметить, что Владимир во всех школах, начиная с

Духовного училища и кончая Духовной академией, учился превосходно.

По всем предметам он всегда имел отличные оценки.

В 1913 году Владимир получает ученую степень магистра богословия

за свой фундаментальный труд “Очерки из истории догмата о Церкви”.

Сердце его горит горячим желанием служить Богу в иноческом чине.

28 марта в скиту Параклит Троице-Сергиевой лавры он принимает

монашество с именем Илариона (в честь преподобномученика Илариона

Нового, память 28 марта), а примерно через два месяца, 2 июня,

рукополагается во иеромонаха. 5 июля того же года отец Иларион был

возведен в сан архимандрита.

30 мая 1913 года иеромонах Иларион был назначен инспектором

Московской Духовной академии. В декабре 1913 года архимандрита

Илариона утверждают в звании экстраординарного профессора по

Священному Писанию Нового Завета.

Архимандрит Иларион приобретает большой авторитет и как

воспитатель учащихся Духовной школы, и как профессор-богослов, и как

знаменитый церковный проповедник.

Один за другим выходят его богословско-догматические труды,

обогащающие церковную науку. Его проповеди звучат с амвонов церквей,

словно колокол, призывая народ Божий к вере и нравственному

обновлению.

И когда остро назрел вопрос о восстановлении патриаршества, он,

как член Поместного Собора 1917—1918 годов, вдохновенно выступил на

Соборе в защиту патриаршества. “Никогда,— говорил архимандрит

Иларион,— Русская Церковь не была без первоиерарха. Наше

патриаршество уничтожено было Петром I. Кому оно помешало?

Соборности Церкви? Но не во время ли патриархов было особенно много

у нас Соборов? Нет, не соборности и не Церкви помешало у нас

патриаршество. Кому же? Вот передо мною два великих друга, две красы

XVII века — патриарх Никон и царь Алексей Михайлович. Чтобы

поссорить друзей, злые бояре нашептывают царю: “...Из-за патриарха

тебя, государь, не видно стало”. И Никон, когда ушел с московского

престола, между прочим, писал: “...Пусть ему, государю, без меня

просторнее будет”. Эту мысль Никона и воплотил Петр, уничтожив

патриаршество. “Пусть мне, государю, без патриарха просторнее

будет”...

Но церковное сознание, как в 34-м апостольском правиле, так и на

Московском Соборе 1917 года, говорит неизменно одно: “...Епископам

всякаго народа, в том числе и русскаго, подобает знати перваго из

них и признавати его яко главу”.

И хочется мне обратиться ко всем тем, кто почему-то считает еще

нужным возражать против патриаршества. Отцы и братие! Не нарушайте

радости нашего единомыслия! Зачем вы берете на себя неблагодарную

задачу? Зачем говорите безнадежные речи? Ведь против церковного

сознания боретесь вы. Бойтесь, как бы не оказаться вам богоборцами

(См. Деян. 5, 39)! Мы и так уже согрешили, согрешили тем, что не

восстановили патриаршество два месяца назад, когда приехали в Москву

и в первый раз встретились друг с другом в Большом Успенском соборе.

Разве не было кому тогда больно до слез видеть пустое патриаршее

место?.. А когда мы прикладывались к святым мощам чудотворцев

Московских и первопрестольников Российских, не слышали ли мы тогда

их упрека за то, что двести лет у нас вдовствует их

первосвятительская кафедра?”

После прихода к власти большевики сразу же начали гонение на

Церковь, и уже в марте 1919 года архимандрит Иларион был арестован.

Первое тюремное заключение продолжалось три месяца.

11/24 мая 1920 года архимандрит Иларион был наречен, а на

следующий день, 12/25 мая, хиротонисан во епископа Верейского,

викария Московской епархии.

Его современники рисуют его портрет светлыми красками. Он

молодой, жизнерадостный, всесторонне образованный, прекрасный

церковный проповедник-оратор и певец, блестящий полемист, всегда

естественный, искренний, открытый. Физически очень сильный, высокого

роста, с широкой грудью, имел пышные русые волосы, ясное, светлое

лицо. Он был любимцем народа. Как проповедника и оратора его ставили

наравне с Луначарским и Александром Введенским, и даже выше их.

Епископ Иларион пользовался большим авторитетом среди духовенства и

своих собратий-епископов, называвших его за ум и твердость в вере

“великим”.

Епископское служение его было крестным путем. Не прошло и двух

лет со дня его хиротонии, как он оказался в ссылке в Архангельске.

Целый год епископ Иларион был в стороне от церковной жизни. Свою

деятельность он продолжил по возвращении из ссылки. Святейший

Патриарх Тихон приблизил его к себе и вместе с архиепископом

Серафимом (Александровым) сделал своим ближайшим советником и

единомышленником.

Сразу же после возвращения из ссылки Патриарх возводит епископа

Илариона в сан архиепископа. Церковная деятельность его расширяется.

Он ведет серьезные переговоры с Тучковым (уполномоченным ОГПУ по

церковным делам) о необходимости устроить жизнь Русской Православной

Церкви в условиях Советского государства на основе канонического

права, занимается восстановлением церковной организации, составляет

ряд патриарших посланий.

Для обновленцев он становится грозой, в их глазах он не отделим

от Святейшего Патриарха Тихона. 22 июня/5 июля 1923 года владыка

Иларион совершает всенощное бдение под праздник Владимирской иконы

Божией Матери в Сретенском монастыре, захваченном обновленцами.

Владыка изгоняет обновленцев и великим чином, заново освятив собор,

присоединяет монастырь к Церкви. На следующий день в обители служит

Святейший Патриарх Тихон. Богослужение длится целый день и

заканчивается лишь в шесть часов вечера. Святитель Тихон назначает

владыку Илариона настоятелем Сретенского монастыря. В своих

посланиях лидер обновленчества, митрополит Антонин (Грановский), с

невыразимой злобой обрушивает свои удары и на Патриарха и на

архиепископа Илариона, бесцеремонно обвиняя их в контрреволюции.

“Тихон с Иларионом,— писал он,— вырабатывали “благодатно”-удушливые

газы против революции, и революция ополчилась не только на

тихоновских церковников, но и на всю церковь, как на скопище

заговорщиков. Иларион ходит и окропляет храмы после обновленцев. Он

наглостью входит в эти храмы... Тихон с Иларионом — подсудимые перед

революцией, досадители Церкви Божией и в свое извинение не могут

представить никаких добрых дел” (“Известия”, 23 сентября 1923).

Архиепископ Иларион ясно понимал преступность обновленцев и вел

горячие диспуты в Москве с Александром Введенским. Последнего, как

выразился сам архиепископ Иларион, на этих диспутах он “прижимал к

стенке” и разоблачал все его хитрости и ложь.

Обновленческие заправилы чувствовали, что архиепископ Иларион

мешает им, и потому употребили все усилия, чтобы лишить его свободы.

В декабре 1923 года архиепископ Иларион был приговорен к трем

годам заключения. Этапом он был доставлен в Кемский лагерь, а затем

на Соловки.

Когда архиепископ увидел весь ужас барачной обстановки и лагерную

пищу, то сказал: “Отсюда живыми мы не выйдем”.

Архиепископ Иларион вступил на крестный путь, завершившийся

блаженной его кончиной.

Крестный путь архиепископа Илариона представляет для нас очень

большой интерес, ибо в нем проявилось все величие духа мученика за

Христа, и поэтому позволим себе более подробно остановиться на этом

моменте его жизни.

Находясь на Соловках, архиепископ Иларион сохранил в себе все те

добрые качества души, которые он приобрел посредством подвигов и до

монашества, и в монашестве, и в священстве. Те, кто в это время

находились вместе с ним, являлись свидетелями его полного

монашеского нестяжания, глубокой простоты, подлинного смирения,

детской кротости. Он просто отдавал все, что имел, что у него

просили.

Своими вещами он не интересовался. Поэтому кто-то из милосердия

должен был все-таки следить за его чемоданом. И такой послушник был

у него и на Соловках. Архиепископа Илариона можно было оскорбить, но

он на это никогда не отвечал и даже мог не заметить сделанной

попытки. Он всегда был весел, и если даже озабочен и обеспокоен, то

быстро старался прикрыть это все той же веселостью. Он на все

смотрел духовными очами, и все служило ему на пользу духа.

“На Филимоновой рыболовной тоне,— рассказывал очевидец,— в семи

верстах от Соловецкого кремля и главного лагеря, на берегу заливчика

Белого моря,мы с архиепископом Иларионом и еще двумя епископами и

несколькими священниками (все заключенные) были сетевязальщиками и

рыбаками. Об этой нашей работе архиепископ Иларион любил говорить

переложением слов стихиры на Троицын день: “Вся подает Дух Святый:

прежде рыбари богословцы показа, а теперь наоборот — богословцы

рыбари показа”. Так смирялся его дух с новым положением.

Благодушие его простиралось на самую советскую власть, и на нее

он мог смотреть незлобивыми очами.

Как-то привезли на Соловки молодого иеромонаха из Казани,

которому дали три года ссылки за то, что он снял с

диакона-обновленца орарь и не позволил ему служить с собой.

Архиепископ одобрял иеромонаха и шутил по поводу разных сроков

заключения, данных тем или иным лицам независимо от тяжести их

“преступлений”. “Любочестив бо сый Владыка,— говорил архиепископ

Иларион пасхальными словами Иоанна Златоуста,— приемлет последнего

якоже и перваго; упокоевает в единонадесятый час пришедшаго, якоже

делавшаго от перваго часа. И дела приемлет, и намерение целует, и

деяние почитает и предложение хвалит”. Слова эти звучали иронически,

но давали чувство мира и заставляли принимать испытание как от руки

Божией.

Владыку Илариона очень веселила мысль, что Соловки есть школа

добродетелей — нестяжания, кротости, смирения, воздержания,

терпения, трудолюбия. Однажды обокрали прибывшую партию духовенства,

и отцы сильно огорчились. Один из заключенных в шутку сказал им, что

так их обучают нестяжанию. Владыка от этой шутки был в восторге. У

одного ссыльного два раза подряд пропадали сапоги, и он разгуливал

по лагерю в рваных галошах. Архиепископ Иларион, глядя на него,

приходил в подлинное веселье, чем и вселял в заключенных благодушие.

Любовь его ко всякому человеку, внимание и интерес к каждому,

общительность были просто поразительными. Он был самой популярной

личностью в лагере, среди всех его слоев. Мы не говорим, что

генерал, офицер, студент и профессор знали его, разговаривали с ним,

находили его или он их, при всем том, что епископов было много и

были старейшие и не менее образованные. Его знала “шпана”,

уголовщина, преступный мир воров и бандитов именно как хорошего,

уважаемого человека, которого нельзя не любить. На работе ли

урывками, или в свободный час его можно было увидеть разгуливающим

под руку с каким-нибудь таким “экземпляром” из этой среды. Это не

было снисхождение к младшему брату и погибшему, нет. Владыка

разговаривал с каждым как с равным, интересуясь, например,

“профессией”, любимым делом каждого. “Шпана” очень горда и чутко

самолюбива. Ей нельзя показать пренебрежения безнаказанно. И потому

манера владыки была всепобеждающей. Он, как друг, облагораживал их

своим присутствием и вниманием. Наблюдения же его в этой среде,

когда он делился ими, были исключительного интереса.

Он доступен всем, он такой же, как все, с ним легко всем быть,

встречаться и разговаривать. Самая обыкновенная, простая, несвятая

внешность — вот что был сам владыка. Но за этой заурядной формой

веселости и светскости можно было постепенно усмотреть детскую

чистоту, великую духовную опытность, доброту и милосердие, это

сладостное безразличие к материальным благам, истинную веру,

подлинное благочестие, высокое нравственное совершенство, не говоря

уже об умственном, сопряженном с силой и ясностью убеждения. Этот

вид обыкновенной греховности, юродство, личина светскости скрывали

от людей внутреннее делание и спасали его самого от лицемерия и

тщеславия. Он был заклятый враг лицемерия и всякого “вида

благочестия”, совершенно сознательный и прямой. В “артели Троицкого”

(так называлась рабочая группа архиепископа Илариона) духовенство

прошло в Соловках хорошее воспитание. Все поняли, что называть себя

грешным или только вести долгие благочестивые разговоры, показать

строгость своего быта не стоит. А тем более думать о себе больше,

чем ты есть на самом деле.

Каждого приезжающего священника владыка подробно расспрашивал обо

всем, что предшествовало заключению.

Привезли однажды в Соловки одного игумена. Архиепископ спрашивает

его:

— За что же вас арестовали?

— Да служил молебны у себя на дому, когда монастырь закрыли,—

отвечает отец игумен, — ну, собирался народ, и даже бывали

исцеления...

— Ах, вот как, даже исцеления бывали... Сколько же вам дали

Соловков?

— Три года.

— Ну, это мало, за исцеления надо бы дать больше, советская

власть недосмотрела...

Само собой понятно, что говорить об исцелениях по своим молитвам

было более чем нескромно.

В середине лета 1925 года с Соловков архиепископа Илариона

отправили в Ярославскую тюрьму. Здесь обстановка была иная, чем на

Соловках. В тюрьме он пользовался особыми льготами. Ему дозволили

получать книги духовного содержания. Пользуясь данными льготами,

архиепископ Иларион прочитывает много святоотеческой литературы,

делает выписки, из которых получается много толстых тетрадей

святоотеческих наставлений. Эти тетради он имел возможность после

тюремной цензуры передавать своим друзьям на хранение. Святитель

тайком посещал тюремного надзирателя, доброго человека, и вел у него

собирание подпольной рукописной религиозной, советской литературы и

копий всяких церковно-административных документов и переписки

архиереев.

В это же самое время архиепископ Иларион мужественно перенес и

ряд неприятностей. Когда он находился в Ярославской тюрьме, в лоне

Русской Церкви возник григорианский раскол. Тогда-то, как к

популярному архиерею, и явился к нему агент ГПУ и стал склонять его

присоединиться к новому расколу. “Вас Москва любит,— заявил

представитель ГПУ,— вас Москва ждет”. Архиепископ Иларион остался

непреклонен. Он уразумел замысел ГПУ и мужественно отверг сладость

свободы, предлагаемой за измену Агент удивился его мужеству и

сказал: “Приятно с умным человеком поговорить.— И тут же добавил:— А

сколько вы имеете срока на Соловках? Три года?! Для Илариона три

года?! Так мало?” Неудивительно, что после этого архиепископу

Илариону было добавлено еще три года. И добавлено “за разглашение

государственных тайн”, то есть разглашение разговора его с агентом в

Ярославской тюрьме.

Весной 1926 года архиепископ Иларион был снова возвращен на

Соловки. Крестный путь его продолжался. Григорианцы не оставили его

в покое. Они не теряли надежды на то, что им удастся склонить на

свою сторону такого авторитетного иерарха, каким был архиепископ

Иларион, и закрепить его переходом свои позиции.

В начале июня 1927 года, едва началась навигация на Белом море,

архиепископ Иларион был привезен в Москву для переговоров с

архиепископом Григорием. Последний в присутствии светских лиц

настойчиво упрашивал архиепископа Илариона “набраться мужества” и

возглавить все более терявший значение григорианский “высший

церковный совет”. Архиепископ Иларион категорически отказался,

объяснив, что дело высшего церковного совета несправедливое и

пропавшее, задуманное людьми, не сведущими ни в церковной жизни, ни

в церковных канонах, и что это дело обречено на провал. При этом

архиепископ Иларион братски увещевал архиепископа Григория оставить

ненужные и вредные для Церкви замыслы.

Подобные встречи повторялись несколько раз. Владыку Илариона и

умоляли, и обещали ему полную свободу действий, и белый клобук, но

он твердо держался своих убеждений. Был слух, что однажды он сказал

своему собеседнику: “Хотя я и архипастырь, но вспыльчивый человек,

очень прошу вас уйти, ведь я могу потерять власть над собой”.

“Я скорее сгнию в тюрьме, а своему направлению не изменю”,—

говорил он в свое время епископу Гервасию.

Такой позиции в отношении григорианцев он держался до конца своей

жизни.

В смутное время, когда после обновленческого раскола проникли

разногласия и в среду ссыльных архиереев на Соловках, архиепископ

Иларион явился настоящим миротворцем среди них. Он сумел на основе

Православия объединить их между собой. Архиепископ Иларион был в

числе епископов, выработавших в 1926 году церковную декларацию,

определяющую положение Православной Церкви в новых исторических

условиях. Она сыграла огромную роль в борьбе с возникшими тогда

разделениями.

В ноябре 1927 года некоторые из соловецких епископов начали было

колебаться в связи с иосифлянским расколом. Архиепископ Иларион

сумел собрать до пятнадцати епископов в келии архимандрита Феофана,

где все единодушно постановили сохранять верность Православной

Церкви, возглавляемой митрополитом Сергием.

“Никакого раскола!— возгласил архиепископ Иларион.— Что бы нам ни

стали говорить, будем смотреть на это, как на провокацию!”

28 июня 1928 года владыка Иларион писал своим близким, что до

крайней степени не сочувствует всем отделившимся и считает их дело

неосновательным, вздорным и крайне вредным. Такое отделение он

считал “церковным преступлением”, по условиям текущего момента

весьма тяжким. “Я ровно ничего не вижу в действиях митрополита

Сергия и его Синода, что бы превосходило меру снисхождения и

терпения”,— заявляет он. А в письме от 12 августа 1928 года

развивает свою мысль: “Везде писаны пустяки, кто напротив пишет.

Какую штуку выдумали. Он, мол, отступник. И как пишут, будто без ума

они. Сами в яму попадают и за собой других тащат”. При этом он

делает заключение, что митрополиту Иосифу ничего не докажешь, “хоть

лбом об стенку бейся”, что он, как допустивший грех отделения по

злобе, останется до конца жизни при своих взглядах.

Много трудов положил архиепископ Иларион и для того, чтобы

переубедить епископа Виктора (Островидова) Глазовского, близкого по

направлению к иосифлянам. “Говорить с ним не приведи Бог,— писал

владыка в письме от 28 июня 1928 года.— Ничего слушать не хочет и

себя одного за правого почитает”.

Несмотря на эту характеристику архиепископ Иларион добился того,

что епископ Виктор не только сознал свою неправоту, но и написал

своей пастве, увещевая ее прекратить разделение.

Интересно отметить, что архиепископ Иларион безбоязненно укорял

агента ГПУ за нелепый союз власти с обновленцами. И в то же время он

подавал ему мысль, что не лучше ли заключить союз с Православной

Церковью и поддержать ее: это позволит настоящей и авторитетной

Церкви признать власть Советов.

Хотя и не все было известно архиепископу Илариону о тогдашней

церковной жизни, но тем не менее он не был равнодушным зрителем тех

или иных церковных нестроений и бедствий, обрушившихся на

православный народ. К нему обращались за советом и спрашивали, что

нужно делать, чтобы в новых условиях политической жизни достигнуть

умиротворения Церкви. Вопрос был очень сложный. И на него

архиепископ Иларион дал весьма глубокий и проанализированный ответ,

основанный на православных канонах и церковной практике.

Вот что написал он вопрошавшим в своем письме от 10 декабря 1927

года:

“Последние два года с лишком я не участвую в церковной жизни,

имею о ней лишь отрывочные и, возможно, неточные сведения. Поэтому

для меня затруднительно суждение о частностях и подробностях этой

жизни, но, думаю, общая линия церковной жизни и ее недостатки, и ее

болезни мне известны. Главный недостаток, который чувствовался еще и

раньше, это отсутствие в нашей Церкви Соборов с 1917 года, т. е. в

то самое время, когда они особенно были нужны, так как Русская

Церковь не без воли Божией вступила в совершенно новые исторические

условия, условия необычные, значительно отличающиеся от раннейших

условий. Церковная практика, включая и постановления Собора

1917—1918 годов, к этим новым условиям не приспособлена, так как она

образовалась в иных исторических условиях. Положение значительно

осложнилось со смерти Святейшего Патриарха Тихона. Вопрос о

местоблюстительстве, насколько мне известно, тоже сильно запутан,

церковное управление в полном расстройстве. Не знаю, есть ли среди

нашей иерархии и вообще среди сознательных членов Церкви такие

наивные и близорукие люди, которые имели бы нелепые иллюзии о

реставрации и свержении советской власти и т. п., но думаю, что все,

желающие блага Церкви, сознают необходимость Русской Церкви

устраиваться в новых исторических условиях. Следовательно, нужен

Собор, и прежде всего нужно просить государственную власть разрешить

созвать Собор. Но кто-то должен собрать Собор, сделать для него

необходимые приготовления, словом, довести Церковь до Собора.

Поэтому нужен теперь же, до Собора, церковный орган. К организации и

деятельности этого органа у меня ряд требований, которые у меня,

думаю, общие со всеми, кто хочет церковного устроения, а не

расстройства мира и не нового смятения. Некоторые из этих требований

я и укажу.

1. Временный церковный орган не должен быть в своем начале

самовольным, т.е. должен при своем начале иметь согласие

Местоблюстителя.

2. По возможности во временный церковный орган должны войти те,

кому поручено Местоблюстителем митр. Петром (Полянским) или

Святейшим Патриархом.

3. Временный церковный орган должен объединять, а не разделять

епископат, он не судья и не каратель несогласных — таковым будет

Собор.

4. Временный церковный орган свою задачу должен мыслить скромной

и практической — создание Собора.

Последние два пункта требуют особого пояснения. Над иерархией и

церковными людьми витает отвратительный призрак ВЦУ 1922 года.

Церковные люди стали подозрительными. Временный церковный орган

должен как огня бояться хотя бы малейшего сходства своей

деятельности с преступной деятельностью ВЦУ. Иначе получится только

новое смятение. ВЦУ начинало со лжи и обмана. У нас все должно быть

основано на правде. ВЦУ, орган совершенно самозванный, объявил себя

верховным вершителем судеб Русской Церкви, для которого не

обязательны церковные законы и вообще все Божеские и человеческие

законы. Наш церковный орган — только временный, с одной определенной

задачей — созвать Собор. ВЦУ занялось гонением на всех, ему не

подчиняющихся, т. е. на всех порядочных людей из иерархии и из

других церковных деятелей, и, грозя направо и налево казнями, обещая

милость покорным, ВЦУ вызвало нарекания на власть, нарекания едва ли

желательные для самой власти. Эта отвратительная сторона преступной

деятельности ВЦУ и его преемника," так называемого Синода, с его

соборами 1923— 1925 годов, заслужила им достойное презрение,

доставив много горя и страданий неповинным людям, принесла только

зло и имела своим следствием только то, что часть иерархии и

несознательных церковных людей отстала от Церкви и составила

раскольническое общество. Ничего подобного, до самого малейшего

намека, не должно быть в действиях временного церковного органа. Эту

мысль я особенно подчеркиваю, потому что здесь именно вижу

величайшую опасность. Наш церковный орган должен только созвать

Собор. Относительно этого Собора обязательны следующие требования.

5. Временный церковный орган должен собрать, а не подбирать

Собор, как то сделано печальной памяти ВЦУ в 1923 году. Собор

подобранный не будет иметь никакого авторитета и принесет не

успокоение, а только новое смятение в Церкви. Едва ли есть нужда

увеличить в истории количество разбойничьих соборов; довольно и

трех: Ефесского 449 года и двух московских 1923—1925 годов. Самому

же будущему Собору мое первое пожелание то, чтобы он мог доказать

свою полную непричастность и несолидарность со всякими политически

неблагонадежными направлениями, рассеять тот туман бессовестной и

смрадной клеветы, которым окутана Русская Церковь преступными

стараниями злых деятелей (обновления). Лишь только настоящий Собор

может быть авторитетным и сможет внести успокоение в церковную

жизнь, дать покой измученным сердцам церковных людей. Я верю, что на

Соборе обнаружится понимание всей важности ответственного церковного

момента, и он устроит церковную жизнь соответственно новым

условиям”.

Только при соборности Церкви, как мыслил и утверждал архиепископ

Иларион, произойдет умиротворение церковное и утвердится нормальная

деятельность Русской Православной Церкви в новых условиях Советского

государства.

Крестный путь его подходил к завершению. В декабре 1929 года

архиепископа Илариона направили на поселение в Среднюю Азию, в город

Алма-Ату, сроком на три года. Этапом он добирался от одной тюрьмы до

другой. По дороге его обокрали, и в Ленинград он прибыл в рубище,

кишащем паразитами, и уже больным. Из ленинградской тюремной

больницы, куда его поместили, он писал: “Я тяжело болен сыпным

тифом, лежу в тюремной больнице, заразился, должно быть, в дороге; в

субботу, 28 декабря, решается моя участь (кризис болезни), вряд ли

перенесу”.

В больнице ему заявили, что его надо обрить, на что Преосвященный

ответил: “Делайте теперь со мной, что хотите”. В бреду он говорил:

“Вот теперь-то я совсем свободен, никто меня не возьмет”.

Ангел смерти стоял уже у главы страдальца. За несколько минут до

кончины к нему подошел врач и сказал, что кризис миновал и что он

может поправиться. Архиепископ Иларион едва слышно прошептал: “Как

хорошо! Теперь мы далеки от...” И с этими словами исповедник Христов

скончался. Это было 15/28 декабря.

Митрополит Серафим Чичагов, занимавший тогда Ленинградскую

кафедру, добился разрешения взять тело для погребения. В больницу

доставили белое архиерейское облачение и белую митру. Покойного

облачили и перевезли в церковь ленинградского Новодевичьего

монастыря. Владыка страшно изменился. В гробу лежал жалкий, весь

обритый, седой старичок. Одна из родственниц покойного, увидевшая

его в гробу, упала в обморок. Так он был непохож на прежнего

Илариона.

Похоронили его на кладбище Новодевичьего монастыря, недалеко от

могил родственников архиепископа, а впоследствии Патриарха Алексия.

Кроме митрополита Серафима и архиепископа Алексия в погребении

участвовали епископ Амвросий (Либин) Лужский, епископ Сергий

(Зенкевич) Лодейнопольский и еще три архиерея.

Так отошел в вечность этот богатырь духом и телом, чудесной души

человек, наделенный от Господа выдающимися богословскими

дарованиями, жизнь свою положивший за Церковь. Его смерть явилась

величайшей утратой для Русской Православной Церкви.

Вечная тебе память, достоблаженный святителю Иларионе!

Н.П Окунев

“ДНЕВНИК МОСКВИЧА”

На Страстной неделе тянуло в церковь. Несколько раз ходил в

Сретенский монастырь. Привлекал туда епископ Иларион, не своим

пышным архиерейским служением, а участием в службах в качестве

рядового монаха. Однажды (за всенощной со среды на четверг) он

появился в соборном храме монастыря в простом монашеском подряснике,

без панагии, без крестов, в камилавке, и прошел на левый клирос, где

и пел все что полагается, в компании с 4-5 другими рядовыми

монахами, а затем вышел в том же простом наряде на середину храма и

проникновенно прочитал канон, не забывая подпевать хору в ирмосах.

Прочитавши канон, запел один “Чертог Твой вижду, Спасе мой,

украшенный”. Ну! Я вам скажу, и пел же он! Голос у него приятнейший,

чистый, звучный, молодой (ему 35 лет), высокий. Тенор. Пел попросту,

не по нотам, но так трогательно и задушевно, что я, пожалуй, и не

слыхивал за всю свою жизнь такого чудесного исполнения этой дивной

песни. <...> В эту же службу объявился там удивительный

канонарх, по одежде такой же простой монах. И голос, и чинность, и

симпатичнейшая наружность действительного девственника заставили

меня расспросить: да кто же это? И я узнал, что это родной брат

Илариона, архимандрит Даниил (по фамилии Троицкий). Он на два года

моложе Илариона, но тоже теперь архиерей: его хиротония во епископа

Елецкого совершена в Субботу на Страстной. Говорят, это сыновья

какого-то захолустного священника или дьякона Тульской епархии.

То-то гордится, наверное, старичок-отец: два молодых сына — и оба

архиереи!

Борис Ширяеев

“НЕУГАСИМАЯ ЛАМПАДА”

ОТРЫВОК ИЗ КНИГИ

Замшелые, источенные ветрами камни соловецких башенных стен

повествуют суровые были об адамантах и смарагдах истового русского

благочестия, долгие годы пребывавших в их нерушимом молчании.

Камни много расскажут тому, кто захочет прослушать их беззвучную,

бессловесную повесть. Соловецкие камни — книга четырех веков.

Одним из таких новых, но столь же несокрушимых, как прежние,

камней соловецкой обители духа стал архиепископ владыка Иларион.

С первого же дня его соловецкого жития имя владыки окуталось

легендой силы и славы. Рассказывали, что в недалеком еще тогда

прошлом он был послан Синодом на усмирение какого-то кавказского

монастыря, охваченного безумием проповеди тоже тогда еще не забытого

исступленного фанатика монаха Илиодора — русского Савонаролы.

Монастырь отказался подчиниться Святейшему Синоду и затворился.

Применение полицейских мер в этой чисто церковной распре было бы

бестактностью. Монастырь не принял молодого еще тогда викария,

заперев ворота, и не стал слушать его увещаний. Это не остановило

воина Христова. Силою своего мощного слова владыка собрал верующих,

пошел крестным ходом на монастырь и взял его приступом, как

крепости-монастыри в стародревние времена. В этой легенде было не

зерно, а много правды. Позже мне приходилось слышать ее

подтверждение из нескольких различных источников. Но в другой

легенде о нем, возникшей к концу первого года его пребывания на

Соловках, фактической правды совсем не было, но вместе с тем, она

крайне интересна и очень ярка для познания этой замечательной

личности чисто русского иерарха. В этом плане в ней была своя

правда, не фактическая, а внутренняя, как в апокрифе.

Рассказывали, что в Кемь приехал нунций Римского папы с целью

использовать трагическое положение православного духовенства ради

создания унии. Говорили, что ОГПУ было вынуждено в силу

дипломатических соображений разрешить ему совещание с заточенными

русскими иерархами, которые избрали якобы для переговоров владыку

Илариона. Описывали с яркими, красочными подробностями встречу в

Кеми двух князей двух Церквей, пышное облачение нунция и убогое

рубище Илариона, повторяли речь посланника Римского престола и

предложенные им тезисы условий соединения Церквей, обещания вывезти

из Соловков все русское духовенство и гордый,

трагически-непреклонный ответ владыки, избравшего терновый венец и

отвергнувшего предложенную ему тиару кардинала... Спорили даже о

таких подробностях, как икона, держа которую, вышел к нунцию владыка

Иларион.

Но ни капли фактической правды в этом апокрифе не было и не могло

быть. Посольство папы и тем более разрешение на встречу его с

заточенными со стороны ОГПУ были абсолютно невозможны, и все бывшие

на Соловках иерархи решительно отрицали этот факт.

Тем не менее апокриф родился и жил на острове. Он даже

перекинулся на материк: позже я слышал его в Москве.

Легенда возникла и жила потому, что люди хотели видеть реальное

воплощение духовной силы Церкви, ее несокрушимой твердыни, и самым

подходящим объектом для этого воплощения был владыка Иларион.

Огромная внутренняя сила его проявилась с первых же дней по

прибытии на каторгу. Он не был старейшим из заточенных иерархов, но

разом получил в их среде признание высокого, если не первенствующего

авторитета. Среди верующих мирян эта авторитетность его достигла еще

большей высоты: его называли хранителем и местоблюстителем

патриаршего престола, возведенным в этот сан тайным завещанием

Патриарха Тихона, что тоже было апокрифом; говорили и о посулах ему

со стороны ГПУ за переход и возглавление созданной этим органом

“живой Церкви”, и о его решительном отказе.

Последнее вполне возможно. Подобные предложения не раз делались и

высшим иерархам, и рядовому духовенству.

Силе, исходившей от всегда спокойного, молчаливого владыки

Илариона, не могли противостоять и сами тюремщики: в разговоре с ним

они никогда не позволяли себе непристойных шуток, столь

распространенных на Соловках, где не только чекисты-охранники, но и

большинство уголовников считали какой-то необходимостью то злобно,

то с грубым добродушием поиздеваться над “опиумом”.

Нередко охранники как бы невзначай называли его владыкой. Обычно

— официальным термином “заключенный”. Кличкой “опиум”, попом или

товарищем — никогда, никто.

Владыка Иларион всегда избирался в делегации к начальнику острова

Эйхмансу, когда было нужно добиться чего-нибудь трудного, и всегда

достигал цели. Именно ему удалось сконцентрировать духовенство в 6-й

роте, получить для него некоторое ослабление режима, перевести

большинство духовных всех чинов на хозяйственные работы, где они

показали свою высокую честность. Он же отстоял волосы и бороды

духовных лиц при поголовной стрижке во время сыпнотифозной эпидемии.

В этой стрижке не было нужды: духовенство жило чисто. Остричь же

стариков-священников значило бы подвергнуть их новым издевательствам

и оскорблениям.

Устраивая других — и духовенство, и мирян — на более легкие

работы, владыка Иларион не только не искал должности для себя, но не

раз отказывался от предложений со стороны Эйхманса, видевшего и

ценившего его большие организаторские способности. Он предпочитал

быть простым рыбаком. Думается, что море было близко и родственно

стихийности, непомерности натуры этого иерарха, русского князя

Церкви, именно русского, прямого потомка епископов, архимандритов,

игуменов, поучавших и наставлявших князей мира сего, властных в

простоте своей и простых во власти, данной им от Бога.

* * *

Когда первое дыхание весны рушит ледяные покровы, Белое море

страшно. Оторвавшись от матерого льда, торосы в пьяном веселье

несутся к северу, сталкиваются и разбиваются с потрясающим грохотом,

лезут друг на друга, громоздятся в горы и снова рассыпаются.

Редкий кормчий решится тогда вывести в море карбас — неуклюжий,

но крепкий поморский баркас, разве лишь в случае крайней нужды. Но

уж никто не отчалит от берега, когда с виду спокойное море покрыто

серою пеленою шуги — мелкого, плотно идущего льда. От шуги нет

спасения! Крепко ухватит она баркас своими белесыми лапами и унесет

туда, на полночь, откуда нет возврата.

В один из сумеречных, туманных апрельских дней на пристани,

вблизи бывшей Савватиевской пустыни, а теперь командировки для

организованной из остатков соловецких монахов и каторжан рыболовной

команды, в неурочный час стояла кучка людей. Были в ней и монахи, и

чекисты охраны, и рыбаки из каторжан, в большинстве — духовенство.

Все не отрываясь вглядывались в даль. По морю, зловеще шурша, ползла

шуга.

— Пропадут ведь душеньки их, пропадут,— говорил одетый в рваную

шинель старый монах, указывая на еле заметную, мелькавшую в льдистой

мгле точку,— от шуги не уйдешь...

— На все воля Божия...

— Откуда бы они?

— Кто ж их знает? Тамо быстринка проходит море чистое, ну и

вышли, несмышленые, а водой-то их прихватило и в шугу занесло...

Шуга в себя приняла и напрочь не пускает. Такое бывало!

Начальник поста чекист Конев оторвал от глаз цейсовский бинокль.

— Четверо в лодке. Двое гребцов, двое в форме. Должно, сам Сухов.

— Больше некому. Он охотник смелый и на добычу завистливый, а

сейчас белухи идут. Они по сто пуд бывают. Каждому лестно такое

чудище взять. Ну, и рисканул!

Белухами на русском севере называют почти истребленную морскую

корову — крупного белого тюленя.

— Так не вырваться им, говоришь?— спросил монаха чекист.

— Случая такого не бывало, чтобы из шуги на гребном карбасе

выходили.

Большинство стоявших перекрестилось. Кое-кто прошептал молитву.

А там, вдали, мелькала черная точка, то скрываясь во льдах, то

вновь показываясь на мгновение. Там шла отчаянная борьба человека со

злобной, хитрой стихией. Стихия побеждала.

— Да, в этакой каше и от берега не отойдешь, куда уж там

вырваться,— проговорил чекист, вытирая платком стекла бинокля.—

Амба! Пропал Сухов! Пиши полкового военкома в расход!

— Ну, это еще как Бог даст,— прозвучал негромкий, но полный

глубокой внутренней силы голос.

Все невольно обернулись к невысокому плотному рыбаку с седоватой

окладистой бородой.

— Кто со мною, во славу Божию, на спасение душ человеческих?— так

же тихо и уверенно продолжал рыбак, обводя глазами толпу и зорко

вглядываясь в глаза каждого.— Ты, отец Спиридон, ты, отец Тихон, да

вот этих соловецких двое... Так и ладно будет. Волоките карбас на

море!

— Не позволю!— вдруг взорвался чекист.— Без охраны и разрешения

начальства в море не выпущу!

— Начальство, вон оно, в шуге, а от охраны мы не отказываемся.

Садись в баркас, товарищ Конев!

Чекист как-то разом сжался, обмяк и молча отошел от берега.

— Готово?

— Баркас на воде, владыка!

— С Богом!

Владыка Иларион стал у рулевого правила, и лодка, медленно

пробиваясь сквозь заторы, отошла от берега.

* * *

Спустились сумерки. Их сменила студеная, ветреная соловецкая

ночь, но никто не ушел с пристани. Забегали в тепло, грелись и снова

возвращались. Нечто единое и великое спаяло этих людей. Всех без

различия, даже чекиста с биноклем. Шепотом говорили между собой,

шепотом молились Богу. Верили и сомневались. Сомневались и верили.

— Никто, как Бог!

— Без Его воли шуга не отпустит.

Сторожко вслушивались в ночные шорохи моря, буравили глазами

нависшую над ним тьму. Еще шептали. Еще молились.

Но лишь тогда, когда солнце разогнало стену прибрежного тумана,

увидели возвращавшуюся лодку и в ней не четырех, а девять человек.

И тогда все, кто был на пристани, — монахи, каторжники,

охранники, — все без различия, крестясь, опустились на колени.

— Истинное чудо! Спас Господь!

— Спас Господь! — сказал и владыка Иларион, вытаскивая из карбаса

окончательно обессилевшего Сухова.

* * *

Пасха в том году была поздняя, в мае, когда нежаркое северное

солнце уже подолгу висело на сером, бледном небе. Весна наступила, и

я, состоявший тогда по своей каторжной должности в распоряжении

военкома особого Соловецкого полка Сухова, однажды, когда тихо и

сладостно-пахуче распускались почки на худосочных соловецких

березках, шел с ним мимо того распятия, в которое он выпустил оба

заряда.

Капли весенних дождей и таявшего снега скоплялись в

ранах-углублениях от картечи и стекали с них темными струйками.

Грудь Распятого словно кровоточила.

Вдруг, неожиданно для меня, Сухов сдернул буденовку, остановился

и торопливо, размашисто перекрестился.

— Ты смотри... чтоб никому ни слова... А то в карцере сгною!

День-то какой сегодня, знаешь? Суббота... Страстная...

В наползавших белесых соловецких сумерках смутно бледнел лик

распятого Христа, русского, сермяжного, в рабском виде исходившего

землю Свою и здесь, на ее полуночной окраине, расстрелянного

поклонившимся Ему теперь убийцей...

Мне показалось, что свет неземной улыбки скользнул по бледному

лику Христа.

— Спас Господь!— повторил я слова владыки Илариона, сказанные им

на берегу.— Спас тогда и теперь!..

* * *

Еще бы я не вспомнил ее, эту единственную разрешенную на Соловках

заутреню в ветхой кладбищенской церкви. Помню и то, чего не знает

мой случайный собеседник.

Я работал тогда уже не на плотах, а в театре, издательстве и

музее. По этой последней работе и попал в самый клубок подготовки.

Владыка Ила-рион добился от Эйхманса разрешения на службу для всех

заключенных, а не только для церковников. Уговорил начальника лагеря

дать на эту ночь древние хоругви, кресты и чаши из музея, но об

облачениях забыл. Идти и просить второй раз было уже невозможно.

Но мы не пали духом. В музей был срочно вызван знаменитый

взломщик, наш друг Володя Бедрут. Неистощимый в своих словесных

фельетонах Глубоковский отвлекал ими директора музея Ваську Иванова

в дальней комнате, а в это время Бедрут оперировал с отмычками,

добывая из сундуков и витрин древние драгоценные облачения, среди

них — епитрахиль митрополита Филарета Колычева. Утром все было тем

же порядком возвращено на место.

Эта заутреня неповторима. Десятки епископов возглавляли крестный

ход. Невиданными цветами Святой ночи горели древние светильники, и в

их сиянии блистали стяги с ликом Спасителя и Пречистой Его Матери.

Благовеста не было: последний колокол, уцелевший от разорения

монастыря в 1921 году, был снят в 1923 году Но задолго до полуночи

вдоль сложенной из непомерных валунов кремлевской стены, мимо

суровых заснеженных башен потянулись к ветхой кладбищенской церкви

нескончаемые вереницы серых теней. Попасть в самую церковь удалось

немногим. Она не смогла вместить даже духовенство. Ведь его томилось

тогда в заключении свыше 500 человек. Все кладбище было покрыто

людьми, и часть молящихся стояла уже в соснах, почти вплотную к

подступившему бору.

Тишина. Истомленные души жаждут блаженного покоя молитвы. Уши

напряженно ловят доносящиеся из открытых врат церкви звуки священных

песнопений, а по темному небу, радужно переливаясь всеми цветами,

бродят столбы сполохов — северного сияния. Вот сомкнулись они в

сплошную завесу, засветились огнистой лазурью и всплыли к зениту,

ниспадая оттуда, как дивные ризы.

Грозным велением облеченного неземной силой иерарха, могучего,

повелевающего стихиями теурга-иерофанта, прогремело заклятие-возглас

владыки Илариона:

— Да воскреснет Бог и да расточатся врази Его!

С ветвей ближних сосен упали хлопья снега, а на вершине звонницы

вспыхнул ярким сиянием водруженный там нами в этот день символ

страдания и воскресения — святой Животворящий Крест.

Из широко распахнутых врат ветхой церкви, сверкая многоцветными

огнями, выступил небывалый крестный ход. Семнадцать епископов в

облачениях, окруженных светильниками и факелами, более двухсот

иереев и столько же монахов, а далее — нескончаемые волны тех, чьи

сердца и помыслы неслись к Христу Спасителю в эту дивную,

незабываемую ночь.

Торжественно выплыли из дверей храма блистающие хоругви,

сотворенные еще мастерами Великого Новгорода, загорелись пышным

многоцветием факелы-светильники — подарок веницейского дожа далекому

монастырю, хозяину Гиперборейских морей, зацвели освобожденные из

плена священные ризы и пелены, вышитые тонкими пальцами московских

великих княжон.

— Христос воскресе!

Немногие услыхали прозвучавшие в церкви слова Благой вести, но

все почувствовали их сердцами, и гулкой волной пронеслось по

снежному безмолвию:

— Воистину воскресе!

— Воистину воскресе! — прозвучало под торжественным огнистым

куполом увенчанного сполохом неба.

— Воистину воскресе! — отдалось в снежной тиши векового бора,

перенеслось за нерушимые кремлевские стены, к тем, кто не смог выйти

из них в эту Святую ночь, к тем, кто, обессиленный страданием и

болезнью, простерт на больничной койке, кто томится в смрадном

подземелье Аввакумовой щели — историческом соловецком карцере.

Крестным знамением осенили себя обреченные смерти в глухой тьме

изолятора. Распухшие, побелевшие губы цинготных, кровоточа,

прошептали слова обетованной вечной жизни...

С победным, ликующим пением о попранной, побежденной смерти шли

те, кому она грозила ежечасно, ежеминутно...

Пели все... Ликующий хор “сущих во гробех” славил и утверждал

свое грядущее, неизбежное, непреодолимое силами зла Воскресение...

И рушились стены тюрьмы, воздвигнутой обагренными кровью руками.

Кровь, пролитая во имя любви, дарует жизнь вечную и радостную. Пусть

тело томится в плену — дух свободен и вечен. Нет в мире силы,

властной к угашению его! Ничтожны и бессильны вы, держащие нас в

оковах! Духа не закуете, и воскреснет он в вечной жизни добра и

света!

— Христос воскресе из мертвых, смертию смерть поправ...— пели

все, и старый, еле передвигающий ноги генерал, и гигант-белорус, и

те, кто забыл слова молитвы, и те, кто, быть может, поносил их...

Великой силой вечной, неугасимой Истины звучали они в эту ночь...

— ...И сущим во гробех живот дарова! Радость надежды вливалась в

их истомленные сердца. Не вечны, а временны страдания и плен.

Бесконечна жизнь светлого Духа Христова. Умрем мы, но возродимся!

Восстанет из пепла и великий монастырь — оплот земли Русской.

Воскреснет Русь, распятая за грехи мира, униженная и поруганная.

Страданием очистится она, безмерная и в своем падении, очистится и

воссияет светом Божьей правды. И недаром, не по воле случая,

стеклись сюда гонимые, обездоленные, вычеркнутые из жизни со всех

концов великой страны.

Не сюда ли, в святой ковчег русской души, веками нес русский

народ свою скорбь и надежду? Не руками ли приходивших по обету в

далекий северный монастырь отработать свой грех, в прославление

святых Зосимы и Савватия воздвигнуты эти вековечные стены, не сюда

ли в поисках мира и покоя устремлялись, познав тщету мира, мятежные

новогородские ушкуйники...

— При идите ко Мне вси труждаюшиися и обремененнии, и Аз упокою

вы...

Они пришли и слились в едином устремлении в эту Святую ночь,

слились в братском поцелуе. Рухнули стены, разделявшие в прошлом

петербургского сановника и калужского мужика, князя Рюриковича и

Ивана Безродного: в перетлевшем пепле человеческой суетности, лжи и

слепоты вспыхнули искры вечного и пресветлого.

— Христос Воскресе!

Эта заутреня была единственной, отслуженной на Соловецкой

каторге. Позже говорили, что ее разрешение было вызвано желанием

ОГПУ блеснуть перед Западом гуманностью и веротерпимостью.

Ее я не забуду никогда.

НЫНЕ ОТПУЩАЕШИ...

Еще недавно была жива единственная духовная дочь священномученика

Илариона — Любовь Тимофеевна Чередова. Она сохранила преданность и

необычайное духовное единение с владыкой Иларионом до конца своих

дней. Любовь Тимофеевна никогда не сомневалась в его святости и

молила Господа дожить ей до того дня, когда совершится прославление

ее любимого аввы.

В 1998 году Любови Тимофеевне шел уже 102 год. Но ее великолепной

памяти и ясности ума могли позавидовать и молодые. Сретенский

монастырь опекал самую старую свою прихожанку: пока позволяло

здоровье она посещала монастырские службы, когда же силы стали

оставлять ее, священники монастыря со Святыми Дарами стали ездить к

ней домой. И вот однажды, когда наместник Сретенского монастыря

причащал Любовь Тимофеевну, он сообщил ей радостную весть: близится

церковное прославление Владыки.

“Я знала, что не умру, пока не узнаю этого!” — сказала Любовь

Тимофеевна. Это было похоже на евангельское “Ныне отпущаеши...”

Через несколько дней она мирно отошла ко Господу.

Отпевали Любовь Тимофеевну в соборе Сретенского монастыря в

приделе Иоанна Предтечи, только что отреставрированном и в котором,

в преддверии канонизации священномученика Илариона, на столбце

царских врат уже была написана икона духовного отца

новопреставленной. В 1929 году она, одна из немногих, была на

отпевании владыки в Ленинграде. Теперь, в день ее отпевания,

священномученик Иларион, своей иконой, провожал духовную дочь в путь

всея земли.

11 февраля 1998 года около 11 часов дня, в самый день и час

отпевания Любови Тимофеевны, в Новодевичьем монастыре на заседании

Комиссии по канонизации святых было принято окончательное решение о

причислении клику святых священномуче-ника Илариона. Когда об этом

радостном известии по телефону сообщили в Сретенский монастырь, гроб

с телом духовной дочери владыки Илариона под колокольный звон уже

выносили из собора.

Приложение 1

ЕГО СВЯТЕЙШЕСТВУ

СВЯТЕЙШЕМУ

ПАТРИАРХУ

МОСКОВСКОМУ И ВСЕЯ РУСИ

АЛЕКСИЮ

ОТ НАМЕСТНИКА

СРЕТЕНСКОГО

МОНАСТЫРЯ

ИГУМЕНА ТИХОНА

РАПОРТ

Ваше Святейшество!

Почтительнейше сообщаю Вам о том, что в воскресенье 16 февраля с.

г. в то время, когда братия монастыря находилась в храме на

Божественной литургии, в одном из братских корпусов были взломаны

две двери и из кельи и кабинета наместника похищено несколько икон:

Владимирская икона Божией Матери, икона архиепископа Илариона

(Троицкого), написанная к предстоящей канонизации, и икона

преподобного Силуана Афонского.

Особенно опечалила братию пропажа иконы святителя Илариона,

новомученика, настоятеля Сретенского монастыря. Это икона была

написана всего лишь несколько дней назад и настолько точно передала

духовный облик архиепископа Илариона, что мы боялись, что иконописец

в другой раз не сможет написать столь точный и выразительный образ.

Братия монастыря решила усердно молить Господа, чтобы, если Ему

будет угодно, иконы были возвращены в обитель. И Господь не посрамил

чаяния Своих рабов.

Уже на следующий день в монастырь позвонил чтец храма

преподобного Симеона Столпника, что на Яузе, Константин, и сообщил,

что некий человек принес и оставил в их храме иконы для продажи и

завтра в десять часов придет за деньгами. Константин пояснил, что

одна из икон — архиепископа Илариона — оказалась совершенно

незнакомой для него. Клирики храма стали искать этого святого в

календаре и святцах, но не нашли. Так бы это и кончилось, но рядом

случайно оказался учащийся иконописной мастерской нашего Сретенского

монастыря. Он вспомнил, что что-то слышал о архиепископе Иларионе

(Троицком) в Сретенском монастыре. На всякий случай чтец Константин

позвонил в Сретенский, где ему и рассказали о пропаже.

Утром несколько посланных в этот храм наших послушников после

незначительного сопротивления задержали и привезли в монастырь

похитителя и иконы. Похитителя до выяснения всех обстоятельств и

приезда милиции мы содержали в монастырском подвале.

Злоумышленником оказался некий М. В. В., житель Санкт-Петербурга,

бывший комсомольский работник. Он рассказал о себе, что посещает

католический храм на Малой Лубянке. К Церкви Православной

испытывает, по его словам, ненависть. Он заявил, что целью похищения

были не деньги. Не исключено, что этот человек психически болен либо

специально направлен в Сретенский монастырь. Именно эту версию

разрабатывает следователь, ведущий сейчас уголовное дело.

Для братии была необычайная радость, что иконы вернулись в

монастырь, но мы были совершенно поражены и возблагодарили Господа,

когда вспомнили, что в этот самый день — 19 февраля—в день обретения

и возвращения иконы святителя Илариона, самого ближайшего

сподвижника патриарха Тихона, были обретены в Донском монастыре и

мощи самого святителя Тихона! Произошло это также 19 февраля, только

в 1993 году.

Веруем, что не без молитв святителя Тихона и святителя Илариона

произошло это чудо.

Дерзну предположить, что эти события могли бы стать одним из

примеров святости и небесного покровительства над Сретенским

монастырем одного из настоятелей нашего монастыря, святителя и

исповедника Илариона (Троицкого).

Испрашиваю Ваших

святых Первосвятительских молитв

Вашего

Святейшества смиренный послушник

игумен Тихон

Приложение 2

КАНЦЕЛЯРИЯ

СВЯТЕЙШЕГО ПАТРИАРХА

МОСКОВСКОГО II ВСЕЯ РУСИ

11 марта 1997

ЕГО ВЫСОКОПРЕПОДОБИЮ,

ИГУМЕНУ

ТИХОНУ,

НАМЕСТНИКУ

СРЕТЕНСКОГО

МОНАСТЫРЯ

Канцелярия Московской Патриархии сообщает Вашему Высокопреподобию

резолюцию ЕГО СВЯТЕЙШЕСТВА, положенную на Вашем рапорте о пропаже

иконы святителя Илариона из Сретенского монастыря:

“7.III.1997 г. Слава Богу, что иконы, похищенные в Сретенском

монастыре, чудесным образом обретены и вернулись в обитель в день

обретения мощей Святителя Тихона, Патриарха Всероссийского, 19

февраля.

В этом Мы видим особое проявление милости Божией к Святой Церкви

нашей и Сретенской Обители по молитвам Святителя Тихона и его

ближайшего сподвижника, архиепископа Илариона”.

АРСЕНИЙ,

АРХИЕПИСКОП ИСТРИНСКИЙ,

ВИКАРИЙ

СВЯТЕЙШЕГО ПАТРИАРХА

МОСКОВСКОГО И ВСЕЯ РУСИ

|